『自筆証書遺言書保管制度』を利用するにあたっての様式等の注意事項

自筆証書遺言書保管制度とは、2020年に開始された、自身で作成した遺言書を法務局において安全に保管してくれるサービスです。

偽造や変造のおそれのない自筆証書遺言書保管制度ですが、この制度を利用するためには守らなければならないルールがあります。

このルールに則って遺言書を作成しないと、遺言書を預かってもらうことができません。

自筆証書遺言書保管制度の利用を考えている方はもちろん、自筆証書遺言を作成しようという方もこのルールに則って作成しておけばいつでもこの制度を利用することができるので、以下の内容を参考にしていただけたらと思います。

まずは自筆証書遺言としての要件を満たしていること

民法上自筆証書遺言として有効でも、自筆証書遺言書保管制度を利用するには守らなければいけないルールがある

自筆証書遺言が有効となるためには民法968条で定められた自筆証書遺言の要件を満たさなければなりません。

まずはこの要件を満たさないと法務局で遺言書を預かってもらえないので注意が必要です。

自筆証書遺言の民法上の要件とは

- 遺言書の全文、遺言書の作成の日付および氏名を必ず遺言者が自書(自分で書く)し、押印をする。

- 財産目録については自書ではなくパソコンを利用したり、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などの資料を添付して作成することができるが、その場合はそのすべてのページに署名押印が必要。

- 内容を訂正したい場合や、内容を書き足す場合は、その場所がわかるように示したうで、訂正または追加した旨を付記して署名し、訂正または追加した箇所に押印をする。

遺言書は財産目録以外はすべて自書(自分で書く)する必要があります。

遺言書の作成日付は日付が特定できるように正確に記載する必要があります。

これは複数の遺言書が出てきた場合、後の日付の遺言が有効となるからです。

例えば、「令和6年2月吉日」という記載は具体的な日付が特定できないため無効です。

そして、署名+押印が必要になります。

押印は認印でも問題はなく、拇印や指印でもよいとされていますが、押印に関して遺言書の効力に争いが生じる可能性もあるため、押印は実印が望ましいといえます。

実印であれば、印鑑証明書と照合することができるためです。

財産目録を添付する場合

財産目録の添付は必須ではありませんが、財産を特定するためには財産目録を付けた方が確実です。

財産目録を添付する場合は、パソコンなどで作成することができますが、その各ページに遺言者が署名押印をする必要がありますのでご注意ください。

なお、この場合、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いてもかまわないとされています。

内容に変更・追加がある場合

内容に変更・追加がある場合は、変更・追加した場所が分かるように明示して変更・追加の旨を付記したうえで署名し、変更した場所に押印をする必要があります。

このように変更・追加した場合は間違いやすいので、変更・追加等がある場合は可能であれば書き直すことをお勧めします。

(参考)民法第968条

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言書保管制度において求められている様式等

上でみた民法上の要件に加えて、自筆証書遺言書保管制度を利用するにあたって求められる様式があり、この要件を満たしていないと遺言書を預かってもらうことができないため、必ずこの様式を守らなければなりません。

この要件には、自筆証書遺言をご自身で保管するよりも決まり事が厳しいので注意が必要です。

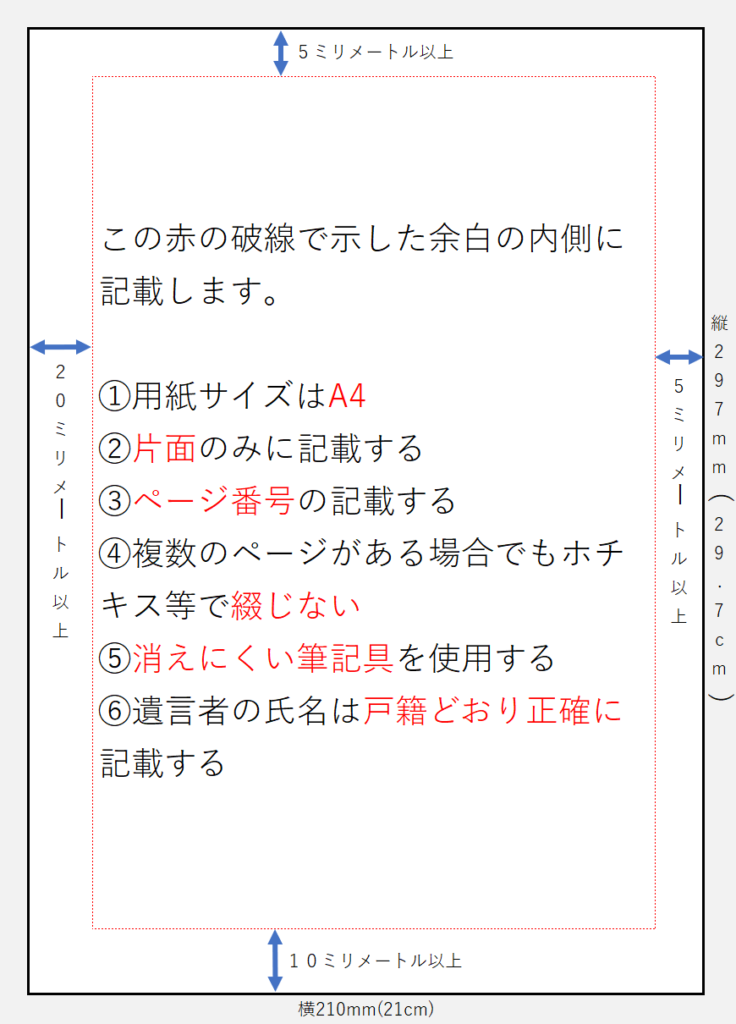

- 用紙サイズはA4

- 片面のみに記載する

- ページ番号の記載する

- 複数のページがある場合でもホチキス等で綴じない

- 消えにくい筆記具を使用する

- 遺言者の氏名は戸籍どおり正確に記載する

①用紙について

用紙については以下の通りです。

サイズ:A4サイズ

文字が明瞭に判読できる用紙である必要があります。

また、記載した文字が読みづらくなるような模様や色が入ったものは使えません。

一般的な罫線であれば問題ありません。

余白:上部:5ミリメートル、下部:10ミリメートル、左:20ミリメートル、右:5ミリメートル

用紙ギリギリのところまで記載してはならず、最低限これらの余白を設ける必要があります。

余白が確保されていない場合や余白に1文字でも文字がはみ出している場合は書き直さなければなりません。

なお、縦書きでも横書きでも可。

A4サイズ、余白にも注意

②片面のみに記載する

用紙の両面に記載されている遺言書は預かってもらうことができません。

財産目録についても同様となりますので、片面のみに記載する必要があります。

片面にだけ記載する

③ページ番号の記載する

各ページにページ番号を記載します。

その際、総ページ数もわかるように記載します。

例)1/3、2/3、3/3

ページ番号も必ず余白の内側に書きます!

④複数のページがある場合でもホチキス等で綴じない

法務局においてスキャナで遺言書を読み取ってデータ化するため、複数のページがある場合でもホチキス等で綴じないですべてのページをバラバラのまま提出します。

また、封筒に入れる必要もありません。

ホチキスで綴じない

⑤消えにくい筆記具を使用する

遺言書は長期間保管するものなので、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用し、消えるインク等は使用しないようにしてください。

⑥遺言者の氏名は戸籍どおり正確に記載する

ペンネームや通称を使って遺言書を作成した場合でも、遺言書がただちに無効となるわけではありませんが、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は本人確認を行ったうえで預ける必要があるので、氏名は戸籍どおりに正確に記載する必要があります。

なお、外国籍の方は公的書類に記載のとおりに記載します。

青い矢印で示した以上の余白をあけてください。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度を利用する際の様式等の注意事項をご説明しました。

自筆証書遺言書保管制度を利用する際は再度以下を確認してください。

- 遺言書の全文、遺言書の作成の日付および氏名を必ず遺言者が自書(自分で書く)し、押印をしたか?

- 財産目録を自書ではなくパソコンやコピーを利用して作成した場合、そのすべてのページに署名押印をしたか?

- 訂正や追加がある場合、適切に処理したか?

- 用紙サイズはA4か?

- 片面のみに記載したか?

- ページ番号の記載したか?

- 複数のページがある場合でもホチキス等で綴じていないか?

- 消えにくい筆記具を使用したか?

- 遺言者の氏名は戸籍どおり正確に記載したか?