法定相続人と法定相続分 遺産を相続できるのは誰?

- 自分の財産を相続する人は誰なのか

- それぞれの相続人が相続できる割合はどのくらいなのか

この記事では、「あなたの財産を相続する人は誰なのか?」また「その相続人が相続できる割合はどのくらいなのか?」についてご説明します。

遺産を相続することができるのは民法によって定められている「相続権を持つ人」のみです。

この相続権を持つ人のことを「相続人」とよびます。(亡くなった人のことは「被相続人」といいます。)

遺産を相続する権利がある人を「法定相続人」といい、その法定相続人が相続できる割合を「法定相続分」といいます。

だれが法定相続人になるのか、法定相続分はどのくらいか、また、その優先順位はどうなるかは法律で決まっています。

法定相続人になる人

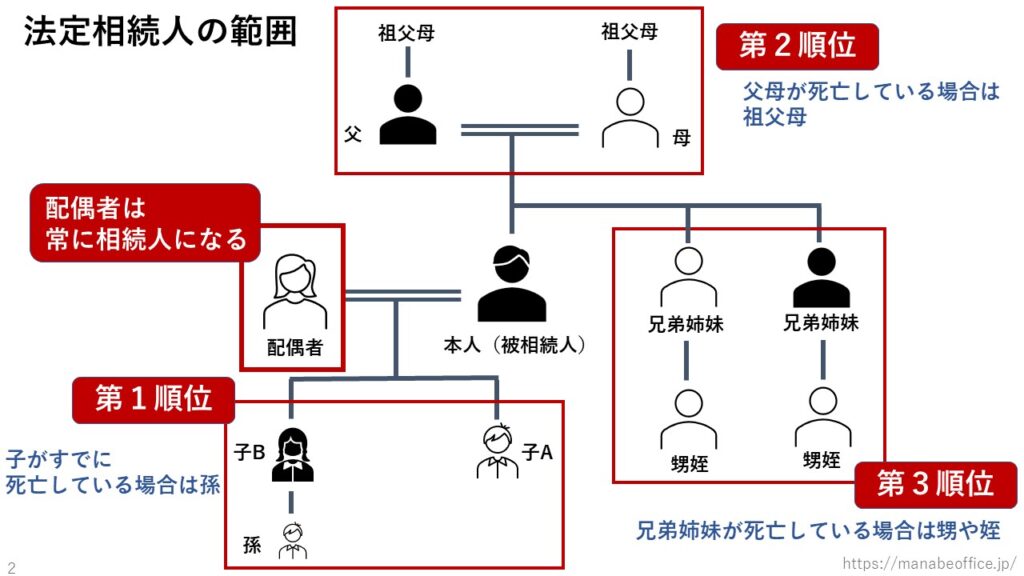

法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者のほか、子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。

相続には優先順位がある

ただし、これらすべての法定相続人が実際に相続できるのではなく、優先順位が決まっています。

まず前提として、どのような家族構成であったとしても、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の相続人には順位が付けられていて上の順位の相続人が相続をします。

例えば、第1順位の子が相続したら、第2順位以下の親や兄弟姉妹などは法定相続人から外れることになります。

配偶者

被相続人の配偶者は順位に関係なく、常に相続人となります。

しかし、「配偶者」となるには婚姻関係(入籍)が必要なので、内縁関係にあった方や離婚した相手は対象とはなりません。

子ども(もしくは孫)(第1順位)

子どもは養子や認知された子どもを含みます。

相続開始の時にすでに子どもが亡くなっている場合は、孫(亡くなっている子どもの子)が代わりに相続人になります。

これを代襲相続といい、孫など代わりに相続人になった人を代襲相続人といいます。

胎児は既に生まれたものとして扱われますが、死産だった場合には相続がなかったものとして扱われます。

直系尊属(父母や祖父母)(第2順位)

直系尊属とは、父母や祖父母など、自分より前の世代の血のつながった直系の親族のことをいい、養父母も含まれます。

父母が死亡している場合は祖父母が相続人になりますが、父母がいる場合は祖父母は相続人にはなりません。

(祖父母も死亡している場合は曾祖父母とさかのぼります。)

兄弟姉妹(第3順位)

兄弟姉妹には父もしくは母どちらかのみが同じであるいわゆる半血きょうだいも含みます。

兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子(甥や姪)が代襲相続しますが、甥姪も死亡している場合は、その子どもは相続人にはなりません。

- 被相続人の配偶者は、常に相続人になる

- 子ども(もしくは孫)、父母(もしくは祖父母)、兄弟姉妹の順番で相続人なる

- 第1順位:子(子が亡くなっているときは孫)

- 第2順位:親などの直系尊属

- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときはその子)

したがって、第1順位以下の相続人は配偶者とともに相続人となります。

この図の場合、子Bがすでに死亡しており、本人が死亡した場合の相続人は配偶者と子A、孫の3人となります。

遺産をどのように分けるかは遺言がない場合などは実際に相続人となる者全員の協議(遺産分割協議)によって決まりますが、被相続人に養子にした子や隠し子などがいた場合、その者たちも相続人となるため、一度まとまった遺産分割協議がやり直しになります。

そのため、被相続人が亡くなったら早めに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して法定相続人を確認しておいた方がよいでしょう。

法定相続人以外に財産を残したい場合は

このように、遺産を相続できる人は法定相続人のみとなりますが、法定相続人以外の人に財産を残したい場合は、その人を受遺者とする遺言書を作成しておく必要があります。

相続人以外に財産を残したいとお考えの場合は早めに遺言書を作成するなど対策をとることをおすすめします。

法定相続分とは

これらの法定相続人には、相続できる割合が法律で定められています。

これを法定相続分といいます。

法定相続分について多くの方が誤解していることがあります。

それは、「遺産は法定相続分通りに分けなければならない」ということです。

遺産は配偶者が2分の1で、子どもが2分の1を相続すると聞いたことがあるかもしれません。

たしかに、そのように法定相続分が定められていますが、これは遺産の分け方の目安として国が定めているものに過ぎず、必ずこの通りに分けなければならないというものではないのです。

つまり、相続人全員の同意があれば、どのような分け方をしてもかまわないのです。

そして、遺言書でもこれらの相続割合を変更することができますが、あまりにも不公平にならないように配慮する必要があります。

法定相続分は以下の通りです。

相続人と相続分のパターン

配偶者と子どもが相続人となる場合

亡くなった方に子どもがいれば、子どもも相続人になります。

配偶者:2分の1

子ども:2分の1

子どもがすでに死亡しているときは、子の子(被相続人からみて孫)が相続人になります。

子が複数いる場合はこの2分の1を人数で等分に分けます。

以下同順位に複数の人がいる場合はこのように均等に分けることになります。

配偶者と親が相続人となる場合

亡くなった方に子どもがいない場合は、相続人は配偶者と直系尊属(親や祖父母)となります。

配偶者:3分の2

直系尊属:3分の1

親がすでに死亡しているときは親の親(被相続人からみて祖父母)が相続人になります。

両親とも健在の場合は、3分の1を等分して6分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

亡くなった方に子どもがおらず、両親や祖父母などの直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1をさらに等分して相続します。

兄弟姉妹がすでに死亡している場合には兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥・姪)が相続人になります(代襲相続)。

再代襲は認められない

ですが、ここで一つ注意があります。

子どもや孫、さらにはひ孫のように被相続人の直系卑属が相続人となる場合には代襲相続が制限なく行われます(再代襲)が、兄弟姉妹の場合には再代襲は認められていません。

つまり、兄弟姉妹も甥や姪も被相続人より先に死亡していた場合は、甥や姪の子どもは相続人となることができないということです。

これは、自分のひ孫などの直系卑属と比べると兄弟姉妹の孫は被相続人との関係で血縁関係が薄くなるためです。

兄弟姉妹には再代襲は認められない

配偶者が死亡している場合

被相続人の相続開始前に配偶者がすでに死亡している場合は、子どもが全てを相続します。

独身で配偶者も子どももいない場合

独身で配偶者も子どももいない場合は、親(第2順位)が全て相続します。

親もいなければ兄弟姉妹(第3順位)が全て相続します。

相続人がいない場合は?

戸籍上相続人が誰もいない場合や、法定相続人は存在するものの、全員が相続放棄をしたなどで相続人が誰もいない場合、所定の手続きを経たうえで、それでも遺産が残った場合には国庫に帰属(国の財産になる)することになります。

そうならないためには遺言書によって自分の遺産の行き先を指定しておくことができます。

法定相続人がいないことが分かった段階で、お世話になった人や関心のある団体などに財産を渡す遺言書を作成しておくことをおすすめします。