すぐにでも遺言書を作成した方が良いケース① 子どもがいなく夫婦ふたりだけ

「うちは子どもがいないから、自分に万が一のことがあっても相続人は妻(夫)だけだから心配はない」

そう勘違いをされている方も多いと思いますが、遺産を相続する権利があるのは配偶者だけとは限りません。

被相続人が死亡したときに、親がいる場合は相続財産の3分の1を親が相続し、親はいないが兄弟姉妹(又は甥姪)がいる場合は相続財産の4分の1を相続する権利があります。

残された配偶者はこれら他の相続人の同意がなければ一定額以上の預貯金を引き出したり、自宅を処分(名義変更や売却)することもできません。

ここでは、夫婦二人暮らしで子どもがいない場合に相続がどのようになるのか、なぜ遺言書が必要なのかをご説明します。

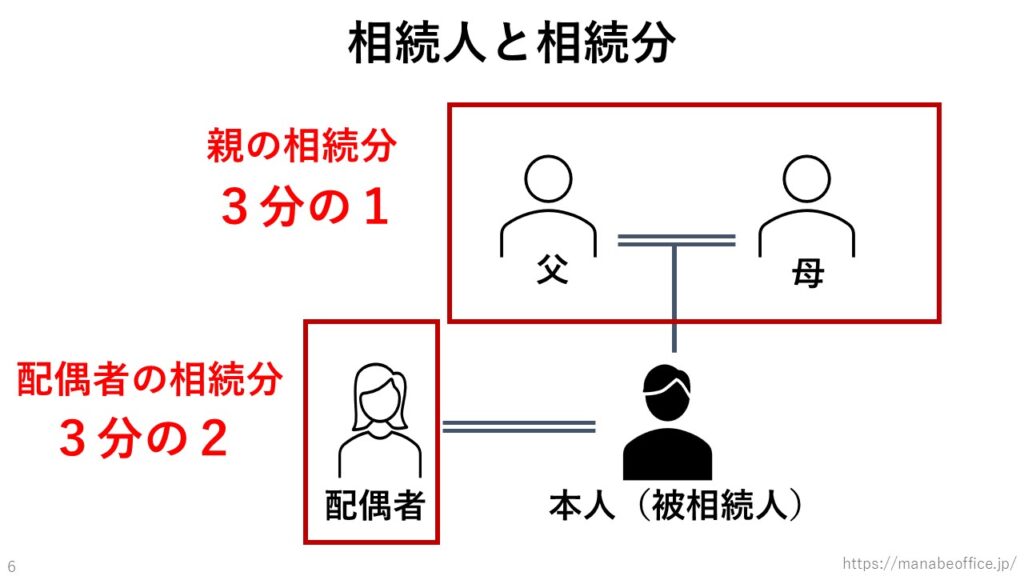

ケース1 被相続人の親が健在の場合

- 夫婦二人で子どもはいない

- 被相続人となる人の親が健在

法定相続人と相続分は?

夫婦に子どもがいない場合は配偶者と自分(被相続人)の親が相続人になります。

つまり、子どもがいない場合、残された配偶者は義理の両親(義父母)と遺産を分け合うことになります。

A男さんの法定相続人 妻B子さん(相続分:3分の2)、A男さんの親(相続分:3分の1)

B子さんの法定相続人 夫A男さん(相続分:3分の2)、B子さんの親(相続分:3分の1)

遺言書がないと…

どちらかの配偶者が亡くなり遺言書がない場合、遺産分割を行うには相続人全員で話し合う遺産分割協議を行わなければなりません。

義父母が遺産をいらないと言ってくれたとしても、法律上はこの遺産分割協議を行わなければなりません。

この手続きには相続人全員の同意が必要で、遺産分割協議書に実印を押し、印鑑登録証明書が必要になります。

夫婦どちらかに万が一のことがあった場合、残された配偶者に全財産を渡したいと考えている人も多いと思います。

そして、親もそれでいいと言ってくれているとしましょう。

しかし、その場合でも以下の点に注意が必要です。

- 法律では被相続人の両親(義理の両親)にも相続の権利がある

- 遺言がないと、相続人は義父母と遺産分割協議をしないといけないので、いろいろ面倒がかかるし自分の権利を主張しづらい

- 遺言書に書いておけば配偶者に相続させることもできるが、両親にも遺留分を請求する権利がある

【用語】遺留分(いりゅうぶん)

法律で保障されている、法定相続人が必ず相続できる最低限度の相続分のこと。

したがって、義理の両親が口約束で遺産はいらないと言っていたとしても、いざそうなったときに遺留分を請求される可能性があることも覚えておきましょう。

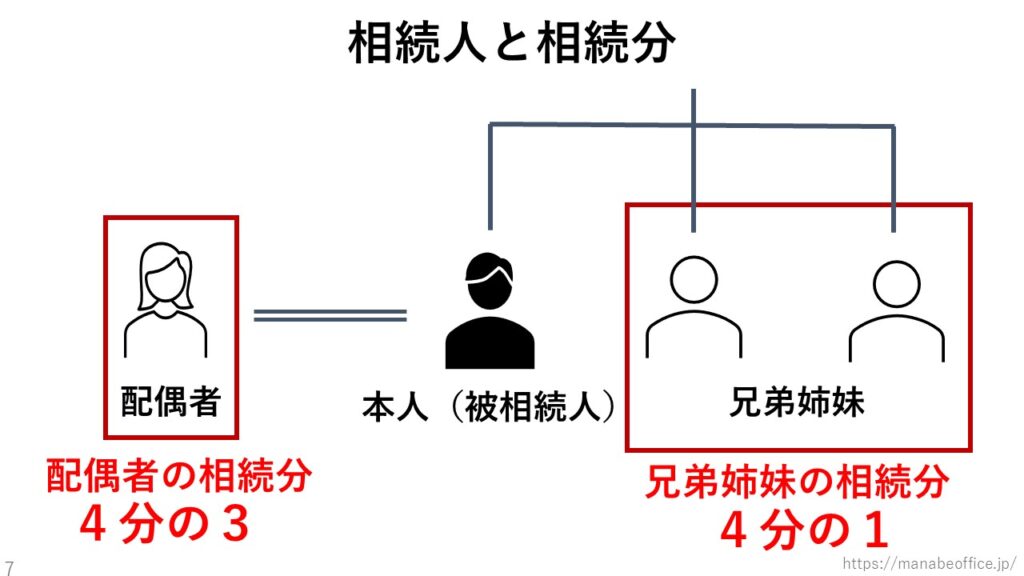

ケース2 両親はおらず兄弟姉妹(または甥姪)がいる場合

- 夫婦二人で子どもはいない

- 被相続人となる人に両親(祖父母など直系尊属を含む)はおらず、兄弟姉妹(または甥姪)がいる

法定相続人と相続分は?

配偶者が死亡したとき、夫婦に子どもがおらず、配偶者の両親と祖父母などの直系尊属がすでに他界している場合は、配偶者の兄弟姉妹(または甥や姪)が相続人になります。

つまり、子どもがいない場合、残された配偶者は義理の兄弟姉妹(または甥姪)と遺産を分け合うことになります。

・A男さんの法定相続人

妻B子さん(相続分:4分の3)、A男さんの兄弟姉妹(または甥姪)(相続分:4分の1)

・B子さんの法定相続人

夫A男さん(相続分:4分の3)、B子さんの兄弟姉妹(または甥姪)(相続分:4分の1)

遺言書がないと…

さきに見た親とともに相続する場合と同様、残された配偶者は義理の兄弟姉妹(または甥姪)と遺産分割協議を行わなければなりません。

また、兄弟姉妹については一代に限り代襲相続が認められていますので、兄弟姉妹が死亡していたとしても甥や姪が次々と出てくるということも起こり得ます。

被相続人の兄弟姉妹が他界していることによって次に相続人になる人はその兄弟姉妹の子どもとなるため、残された配偶者との関係性がどんどん薄くなってしまい、遺産分割協議が難航することが予想されます。

そのため、あらかじめ遺言書を準備しておくことをおすすめします。

遺言書があれば安心

このような場合に「配偶者に全財産を相続させる」という旨の遺言書があれば、残された配偶者は夫(妻)の親や兄弟姉妹の同意を得ずに相続の手続をすることが可能になります。

1 遺言者は、妻〇〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)に次の財産を相続させる。

・遺言者名義の預貯金

①〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 1234567

2 本遺言書に記載なき遺言者の所有するすべての財産を妻〇〇〇〇に相続させる。

ただし、そのような遺言書があったとしても親には遺留分があるので相続財産の6分の1(法定相続分3分の1×遺留分2分の1)を請求される可能性は残りますが、親(祖父母含め)がすでに亡くなっており、兄弟姉妹が相続人となる場合には、兄弟姉妹には遺留分ないため、一切遺産を渡す必要はなくなります。

仮に財産が5000万円あったとすれば、遺言書がない場合、親が相続人の場合は約1650万円、兄弟姉妹が相続人の場合は1250万円もの遺産を渡さなければならなくなります。

しかし、遺言書があれば、同じ財産が5000万円でも親の場合は遺留分を請求されれば約833万円渡せばよく、兄弟姉妹の場合は遺留分がないため、まったく遺産を渡す必要が無くなります。

夫婦相互に遺言書を残す

したがって、子どもがいない夫婦の場合は、自分が死亡した場合は全財産を配偶者に相続させるという遺言をお互いに残しておくことが絶対に必要だと断言できます。

遺言書があれば揉めることなく遺産を相続させることができるのです。

ご自分の死後、子どものいない配偶者のことを大切に思うのならば遺言書を作ることを強くおすすめします。

そのような遺言を残したことで、将来、残された配偶者に対して自分の親や兄弟姉妹からの反応が心配であれば、法律の専門家を遺言執行者に指定することで、相続手続に際して、親や兄弟姉妹に対して遺言書の内容をしっかり説明してもらうなどの対応を取ってもらうことも可能です。

子どもがいないと相続が大変だといわれる理由は、残された配偶者が相手の親や兄弟姉妹と遺産について話し合いをしなければならないということにあります。

配偶者の親や兄弟姉妹とは疎遠になっていたり、そもそも結婚自体を反対されていたような場合などはまともな話し合いをすることは難しいのではないでしょうか。

まだ若いとしても万が一に備えて遺言書の準備をすることは大切だといえます。