すぐにでも遺言書を作成した方が良いケース② 再婚して先妻、後妻ともに子どもがいる

すぐにでも遺言書を作成した方が良いケースの2つ目として、再婚して先妻、後妻ともに子どもがいるケースをご紹介します。

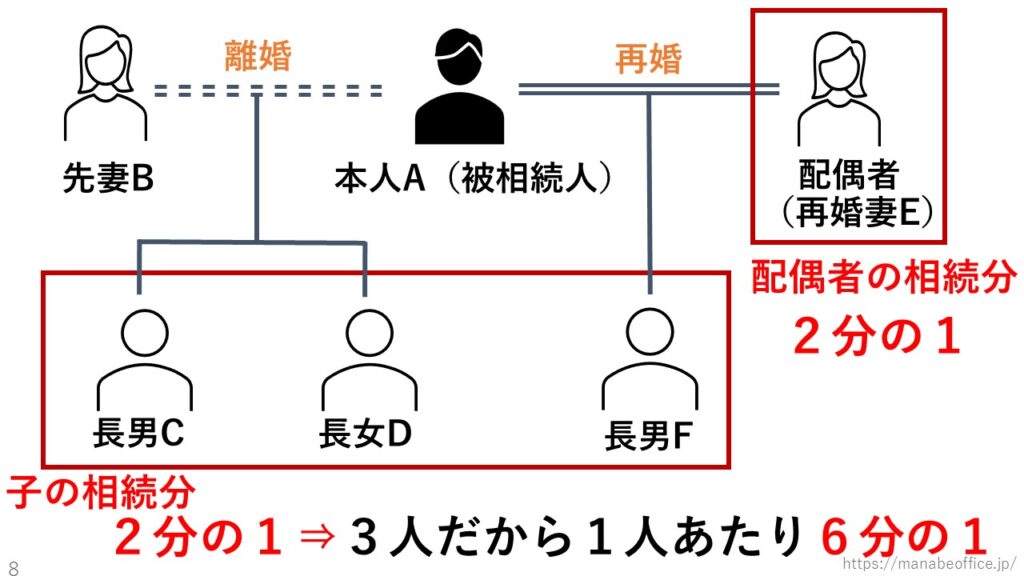

関係性は以下を前提とします。

法定相続人と相続分は?

先妻Bは離婚しているため、配偶者ではないため相続人にはなりませんが、先妻との間の子ども(長男Cと長女D)は親が離婚していたとしても「子ども」という地位に変わりはないため、相続人となります。

再婚妻との間にも子供がいる場合は長男Fも相続人となり(すべての子どもが相続人となります)、法定相続分も先妻の子、再婚妻の子ともに法定相続分は同じです。

つまり、配偶者(再婚妻E)の相続分は2分の1、子どもたちの相続分は2分の1(この例だと子どもが3人いるので、1人あたり6分の1)となります。

離婚しただけでは先妻の子と親子関係が切れることはありません。

遺言書がないと…

遺言書がない場合、基本的に法定相続分通りに遺産を分け合うことになります。

先妻の子にも再婚後の子と同じように相続をさせたいのであれば問題はありませんが、中には先妻の子には相続をさせたくないと考える方もいらっしゃるでしょう。

例えば、先妻やその子たちに財産を使い尽くされてしまったり、非行が目立ち、遺産を分けたくない場合や、再婚後の子が生まれながらに身体の障害を持っており、将来多くのお金を遺してあげたいと思った場合、遺言書がないと子どもたち3人が同じ額だけ相続をする権利があるのであなたの希望通りにならず実情に合わない相続となってしまうことがあります。

さらに、遺言書がないということは、相続が発生した際に先妻の子たちを交えて遺産分割協議をしなければならず、遺された配偶者Eや長男Fに心理的な負担をかけることにもなります。

遺言書があれば安心

このようなケースは遺産分割時にトラブルになりやすいため、長男Fに十分な額を相続させることができるように生前に遺言書を作成しておくべきといえます。

また、今の配偶者にこれからも自宅に住み続けることができるように配偶者居住権を設定するなど住居を相続させる旨の遺言を遺しておくことも有効です。

ただし、そのような遺言書を作成したとしても、長男C・長女Dには遺留分がありますから、遺留分を請求される可能性があることには注意が必要です。

ですが、その場合は遺留分を侵害した分を金銭で支払うことになるので、先妻の子たちと遺産分割協議をするよりは負担が少ないといえるでしょう。

したがって、先妻に子どもがいる場合は遺言書の作成が必須といえます。

さいごに

このように、遺言書を残すことで、今の妻に住居を相続させたり、特定の子どもに多くの遺産を相続させることもできます。

遺言書の作成については当事務所へご相談ください。